- BLOG OFICINA

- 15 de mai. de 2023

- 14 min de leitura

Gustavo Martins e Osvaldo Souza

Universidade Federal Fluminense

Artigo publicado:

MARTINS, Gustavo de Oliveira, SOUZA, Osvaldo. A ideia de conceito e partido na Arquitetura: A importância do conhecimento das tipologias estruturais na concepção espacial e no desenvolvimento da modelagem associada à capacidade criativa. In: XAVIER, Ivan S. L.; NUNES, Denise V.; CARVALHO, Rubens M.R.; LAMOUNIER, Alex A.; MOREIRA, Clarissa C. Seminários EAU-UFF. (Organizadores) Em tempos de Pandemia. Experiências em Ensino, Pesquisa e Extensão. Rio de Janeiro: Rio BooKs, 2020. 318p.

Introdução

De maneira geral, a visão positivista que circunscreve a ideia do processo de projeto, tende a destacar a separação do discurso intrínseco da arquitetura e da engenharia. Toda essa construção massivamente presente na academia, tem forjado a formação acadêmica da Engenharia Civil e da Arquitetura e Urbanismo, levando por parte dos profissionais, arquiteto e engenheiro, na grande maioria das vezes, à visões, não errôneas, porém, distintas do processo de projetação.

Por muitas vezes, cabe ao arquiteto, conceber a estrutura como elemento de concepção volumétrica e estética e ao engenheiro, como elemento de estabilidade da edificação. E, portanto, é evidente que estes olhares distintos, definidos pelas suas diferentes formações acadêmicas, não constituem uma condição ideal ao bom desenvolvimento de um projeto em sua totalidade.

A arte de criar a forma, demanda do arquiteto o entendimento inerente à estrutura, à funcionalidade, a condição estética e cultural. Portanto, a visão deste profissional transcende a estabilidade estrutural.

Este artigo objetiva apresentar, não somente a relação que existe entre a forma, o espaço arquitetônico, o material e a estrutura, como também, fundamentar que a arte pode e deve ser materializada a partir das ciências, quando esta contribui para uma visão existencialista do processo de projetação, e nesse contexto, fazer coexistir disciplinas antes entendidas distintas e vazias de valor simbólico e humanista.

Portanto, a primeira parte do texto, concentra-se em desenvolver a reflexão sobre o processo de projeto arquitetônico a partir de um viés existencialista, destacando que o ato de projetação acolhe diversas possibilidades conceituais e consequentemente faz de elementos como a luz, a forma, os materiais e a própria estrutura a essência de gatilhos criativos voltados ao processo de projeto. Já a segunda parte, abriga a experimentação de um processo metodológico de construção da forma, adotado na disciplina de Fundamentos Modelagem Sistemas Estruturais, e tomando como partido o conhecimento das ferramentas da construção estrutural e a solidificação das ações humanas, quando parte do processo de concepção das estruturas.

1. O céu de Florença

O processo de projeto em Arquitetura e Urbanismo é diverso, pois se apropria de um conjunto de abordagem heterogêneas e plurais, já que não existe um único método na sua concepção, porém, sua conduta é coberta por visões de mundo e por experiências carregadas de nós mesmos. O arquiteto, possui um importante papel nesse contexto contemporâneo, pois suas escolhas materializaram não mais o abrigo antigo da pré-história, ou a construção somente prática tão difundida na Antiguidade e Idade Média. A arquitetura ganha outra dimensão, elementos e ferramentas.

Para entender esse momento contemporâneo do discurso arquitetônico no processo de projetação, será necessário retomar a um ponto específico da história das artes e da arquitetura, um momento extraordinário, que sintetiza o potencial do processo de projeto, como também o conceito arquitetônico, travestido de desejo.

No Século XV, desde Alberti, as artes não são mais consideradas como diferentes atividades técnicas, mas como uma atividade intelectual única, que tem ramificações na pintura, na escultura e na arquitetura. A ideia de projeto, assim como a ideia de desenho, ganha amplitude como ideia de projeto arquitetônico, onde arte é um pouco o símbolo ou modelo de uma atividade de projeto, ou de uma vontade de projeto que se manifesta, não somente nas artes, mas em todas as atividades humanas, em toda a cultura. Porém, esta não é uma condição que existiu desde sempre, pois muitos historiadores e teóricos da Arquitetura e Urbanismo, como Argan (1999, p.99), apresentam esse corte entre construção e desejo, de maneira muito específica e através de uma importante passagem da história da Arquitetura: o concurso para a Cúpula da Catedral Santa Maria Del Fiori, em Florença na Itália.

1.1. O desejo e o Arquiteto

Em 1408, Brunelleschi justifica sua abordagem projetual em concurso realizado para o desenvolvimento do projeto da cúpula da catedral de Florença, onde apresenta seu conceito para a obra da cúpula, afirmando que seu projeto, surge do pressuposto desejo de se fazer desta estrutura o extraordinário céu de Florença. Percepção esta, fruto de sua visão e sentimento sobre o aspecto emocional da atmosfera do Renascimento e do caráter do lugar. A atmosfera predominante, e amor pelas artes, cidade e sua gente, fez Brunelleschi voltar o partido de projeto arquitetônico para a busca de uma solução técnica e estrutural que permitisse a ele fazer prevalecer a imageabilidade desejada, a partir da criação de um sistema estrutural inovador para sua época, revertendo a tradicional estrutura interna de arcos em viga, formando duas calotas (uma dentro e outra para fora do interior da Igreja), permitindo que a imagem reproduzida na superfície da cúpula se apresentasse internamente de maneira, absolutamente, comovente.

Ao unificar o primeiro plano, o plano médio e as vistas mais afastadas, Brunelleschi vincula a perspectiva ao detalhe físico da estrutura. E assume compromisso de fazer com que sua estrutura, conscientemente envelopada, permitisse que a arte contida na essência de sua construção prevalecesse, e cumprisse com sua função humanista, enquanto a técnica criava condições para que o homem encontrasse Deus. Assim, mais adiante, e de maneira mais evidente a sociedade assume sua figura associada a uma civilização do projeto, onde toda a cultura é considerada como um projeto, e essa nova condição civilizatória caminhará até os dias atuais.

2. A cultura do Projeto

Não existe cultura que não seja um projeto de cultura, e a atividade de projeto, é considerada como fundamental e estruturante para toda a atividade humana. Esse pressuposto é fundamental, e deve-se associar a gestos também voltados a abordagens experienciais e não somente, as abordagens de pressupostos positivistas, contidos nas ideias do projetar arquitetura a partir de valores meramente racionais.

Também é importante pensar e ser arquitetura, pois o entendimento existencial de uma conduta arquitetônica não a restringe ao processo de se projetar somente a partir de uma ação voltada a responder estímulos cognitivos. Ambas são interessantes de coexistirem e colaborarem.

2.1. A experiência fenomênica

A experiência e a sensibilidade podem evoluir mediante a análise reflexiva e silenciosa, e os arquitetos devem se abrir à percepção e transcender a urgência mundana das coisas, tentando dar ênfase à sua maneira de ver as coisas através da percepção e assim, revelar a intensidade do mundo. O desafio da arquitetura, consiste em estimular tanto a percepção interior como a exterior, em realçar a experiência fenomênica enquanto, simultaneamente, se expressa o significado, e desenvolve esta dualidade em resposta às particularidades do lugar e das circunstâncias.

Este processo da percepção deriva dos sentidos do indivíduo (sentidos incorporados do observador) aqueles que identificam e selecionam os aspetos do espaço, originando as sensações e emoções que acabam por fornecer carácter aos objetos presentes ao espaço. Essa sensação, permite obter as informações de um meio, através da detecção de um estímulo, processando a informação e determinando a percepção deste. Também faz referência a um conhecimento ou a uma ideia resultante dessa impressão gerada pela experiência. Portanto, é natural entendermos que todo este círculo perceptivo se configura como uma espécie de processo, em que a informação que se consegue interpretar, forma uma ideia de um objeto, a partir de um meio, em um espaço. Ou seja, é possível absorver atributos diferentes desses objetos, e espaços, mas pelo meio da percepção, determina-se a sua característica ou carácter essencial. Paralelamente a esse entendimento percebe-se que a perspectiva do indivíduo que faz parte dessa experiência é fundamental para detecção de elementos que caracterizam o processo de projetação como uma espécie de gatilho criativo ou fagulha da ação.

Em entrevista dada em 2000 ao repórter Alejandro Zaera-Polo, no periódico Espanhol “El Croquis 68,69+95”, o arquiteto português Álvaro Siza Vieira diz que para ele, a “memória” funciona como importante gatilho no seu processo de trabalho: “(...) parece existir um forte componente de relação com o passado, através da memória. A formação, o nível de desenvolvimento do próprio autor, é imprescindível para resolver a implementação gradual do conhecimento – e para desenvolver o processo de racionalização e comunicabilidade, que é algo específico do projeto, dentro da produção da arquitetura. A espontaneidade não cai do céu; ela é, de fato, uma montagem de informações e conhecimentos, conscientes ou subconscientes. ”

Portanto, para Siza Vieira, cada experiência projetual é fruto de acúmulo de conhecimento e vai fazer parte da solução seguinte no processo de projeto do arquiteto. Em seguida, na mesma entrevista, Siza fala como relaciona o processo de projetação em arquitetura, com o processo de criação nas artes: “(...) gosto muito do modelo da arte para explicar o projeto de arquitetura. Assisti a alguns documentários sobre Picasso que mostram que a gênese de suas obras vem de um traço que não contém uma ideia previamente definida, mas atua como fagulha da ação. “

2.2. Aquilo que me circunscreve

Dentre diversos métodos possíveis de serem trabalhados na concepção do projeto Arquitetônico, essa discussão também trata daqueles que materializam as ideias através do estímulo perceptivo, proveniente da experiência e gerado a partir de gatilhos criativos. Ou seja, entender o processo de criação sem pressupostos dogmáticos.

Essa premissa do entendimento do processo de projeto, faz de quem experiencia importante “figura” nesse contexto, pois este, à medida que adquire novo conhecimento ou informação, por exemplo, de um determinado espaço, altera seu entendimento, e o ressignifica constantemente. Ou seja, a vivência e experiência estão em constante avanço, determinando assim, vários níveis de informação ou imagens que chegam ao cérebro, onde se estruturam e organizam, e atualizam continuamente, as representações do mundo. Portanto o arquiteto, sem dúvida (como indivíduo), se caracteriza como peça-chave nesse tipo de abordagem.

3. A arquitetura e a abordagem fenomenológica

Através da função cerebral que a cognição ganha sentido e faculta ao indivíduo o significado das coisas que se vê, sente, cheira, ouve, toca e experiência o espaço, como afirma Zumthor. Por outro lado, o mundo exterior, ou o carácter de um espaço ou lugar não é somente fruto da qualidade visual. O seu carácter ambiental é considerado, tal como salienta Juhani Pallasmaa (2013, p.15), uma fusão conjunta de inúmeros fatores. A atmosfera do espaço, os sentimentos, as sensações e a disposição do ser humano, estão sempre em sintonia. A atmosfera do espaço ou a sua ambiência é um conceito intangível e abstrato, é feito de um conjunto de estímulos perceptivos pela pessoa ao experiência-lo. A pessoa, portanto, vai tomando então consciência do espaço que a incorpora e se funde a ele.

Nesse sentido, é possível dizer que, o quanto mais nos aprofundamos e vivenciamos verdadeiramente o espaço, mais fazemos parte do mesmo e assim talvez tenhamos a possibilidade de projetar espaços mais humanizados, o que vem de encontro com as primeiras impressões desse texto. A partir desta visão de mundo, é possível se afirmar que a fenomenologia pode ser utilizada para se fazer uma descrição rigorosa do mundo vivido da experiencia humana e com isso, através da internacionalidade, como sugere Holzer (1997, p. 77), reconhecer as essências da estrutura perceptiva.

A noção de fenomenologia de acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa se define como aquela atitude de reflexão que trata sobre os fenómenos daquilo que aparece e se mostra ao ser humano pelos sentidos. Portanto, sua estrutura é definida pela experiência do ser humano e pelo estudo consciente dessa experiência vivida. Assim, essa maneira de ver o mundo, e aquilo que o circunscreve, tem como tarefa esclarecer os fenómenos com os quais o ser humano interage no seu dia a dia, procurando justamente a relação humana com aquilo que compõe um certo entendimento da realidade. E por isso, parece fato, poder relacionar sua adoção no processo de projetação, com a criação de edifícios mais humanizados. Porém, como trazer isso aos olhos de um processo de projetação alimentado por uma academia essencialmente positivista, cujo a concepção em arquitetura vem sendo tratada como uma espécie de processo de resolução de problemas lineares?

A noção corriqueira e positivista da ideia do processo de concepção do projeto de arquitetura é fundamentalmente incompleta e imprecisa, quando nos deparamos com a abrangência do domínio da arquitetura e das noções contemporâneas de espaço e lugar, além das muitas outras questões e limites que podem ser impostos a essa visão. Imaginar, por exemplo, que é possível definir completamente o problema de projeto antes de resolvê-lo, é evidentemente equivocado, pois na medida em que avançamos no processo de concepção e que começamos a construir as primeiras respostas aos problemas sobressai, na grande maioria das vezes, uma reconstrução de problema que inicialmente estava mal definida e certamente, esta redefinição, exigirá outras respostas e o processo retomará através de outras abordagens.

4. Novos olhares

O Arquiteto Peter Zumthor (2009, p.08) em seu livro “pensar arquitetura”, descreve o quanto existe de revelador nos trabalhos de Josep Beuys e de alguns artistas do grupo arte Povera. Para ele, o que impressionam nas obras de arte destes, é o emprego preciso e sensual do material. Este, ainda segundo Zumthor, parece estar enraizado em um saber antigo do uso dos materiais pelo homem, que revela, em simultâneo, a sua verdadeira natureza para além da “cultura” transmitida, e portanto a arquitetura tem seu espaço de existencial e encontra-se em uma ligação física com a vida.

No ponto de vista de Zumthor, inicialmente a arquitetura não é mensagem ou sinal, mas invólucro e cenário de vida, um recipiente sensível para o ritmo dos passos no chão, para a concentração do trabalho, para o silencio do sono. Arquitetura é lugar, e o caráter do lugar se dá a partir da perspectiva de nossas percepções.

Dentro da mesma perspectiva o arquiteto português Álvaro Siza Vieira, desenvolve seu processo de projeto a partir de sua experiência perceptiva e sensorial. Em ambas formas de abordagem projetual, verifica-se que os fenómenos existenciais presentes no espaço, como as coisas, as texturas, as presenças dos materiais e o movimento, marcaram e comovem ambos os arquitetos. Esta questão da percepção do espaço, se deve aos seus sentimentos e sensações e a sua disposição em ter admirado aquele espaço a partir do filtro fenomenológico, mesmo que seja em alguns casos, inconscientemente.

No processo de concepção estrutural, obviamente o domínio da tectônica e da materialidade dos elementos formam a tradicional maneira de se lidar com o aparato estrutural de uma edificação. E quando o discurso enfatiza a estrutura como arquitetura? Oscar Niemeyer costumava dizer que quanto a estrutura estava pronta, a arquitetura também estava. Obviamente quando se pensa nessa afirmação tende-se a criar relação com o contexto cultural vivido pelo arquiteto, no entanto hoje, não se pode ter segurança ao fazer tal afirmação, pois arquitetura e estrutura fundem-se por vezes em um único gesto de projeto, somando forças e gerando novas alternativas a arquitetos e engenheiros

5. A relação formal e as solicitações.

É evidente, portanto, que vários aspectos devem ser concomitantemente, considerados na concepção do partido arquitetônico. Falando-se especificamente sobre a estrutura, é possível afirmar que os esforços internos que a solicitam se relacionam com a função do espaço e com a forma do elemento estrutural. Outrossim, é igualmente importante perceber que a especificação do material aplicado à mesma deve ser tratada sob o aspecto das características estéticas, mecânicas e construtivas do mesmo.

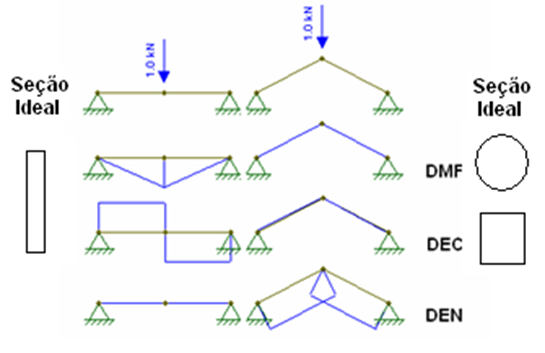

Com o objetivo de melhor entender o acima exposto a Figura 1 ilustra dois diferentes sistemas estruturas – uma viga e um quadro hiperestático. Ambos solicitados por uma carga concentrada, tendo, no entanto, o quadro, o desenho da linha de tração da viga - DMF.

Figura 1 - Imagem sistemas estruturais, suas solicitações internas e suas seções ideias. Fonte: do autor.

Observa-se a partir da Fig. 1 que a mudança de forma do sistema estrutural estabelece também uma mudança nas solicitações interna do mesmo. A viga apresenta-se solicitada à flexão e ao cisalhamento e, o quadro somente os esforços normais de compressão.

As solicitações internas decorrentes das diferentes formas adotadas estabelecem a necessidade de arranjos de massa distintos que são justificadas por meio das ciências exatas – a engenharia, arranjos esses que estabelecem, por conseguinte, características formais ao partido arquitetônico adotado.

A definição do material a ser adotado transcende a questão estética, esta pressupõe o conhecimento das características mecânicas e executivas do material e, deve ser definido na etapa do estudo do partido arquitetônico.

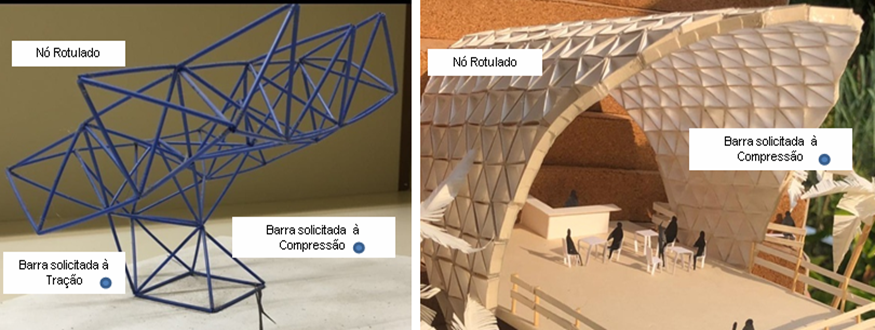

A Figura 2 ilustra o modelo reduzido elaborado por discentes na etapa da definição do partido arquitetônico, nesta é possível observar a relação Estrutura – Material - Forma – Espaço. É um partido arquitetônico com uma tipologia estrutural de superfície ativa a ser executada em concreto armado ou protendido, com uma intenção formal que define uma volumetria própria e um espaço para o exercício de uma função específica.

Figura 2 - Imagem modelo reduzido do partido arquitetônico. Fonte: do autor.

5.1. As tipologias estruturais

Várias são as tipologias estruturais existentes e várias são as possibilidades de combinações entre ela. As estruturas de forma ativa atuam principalmente mediante sua forma material, são solicitadas à tração ou à compressão e possibilitam vencer grandes vãos - cabos e arcos são exemplos usuais desta tipologia.

O cabo, resistente somente à tração, apresenta a forma que se modifica em função do carregamento que o solicita, forma esta denominada funicular de tração. O rebatimento da funicular de tração dá origem ao que chamamos de funicular de compressão. Na Fig. 1 o quadro obtido a partir do rebatimento do desenho da linha de tração da viga ilustra a funicular de compressão que estará solicitado somente pelo esforço de compressão simples, caso não haja variação da forma ou do carregamento que o originou.

Ressalta-se que a ocorrência de variação no carregamento ou na forma do quadro implica em uma variação nas solicitações internas, surgem, consequentemente, esforços internos de flexão passando o mesmo a estar solicitado à flexo – compressão.

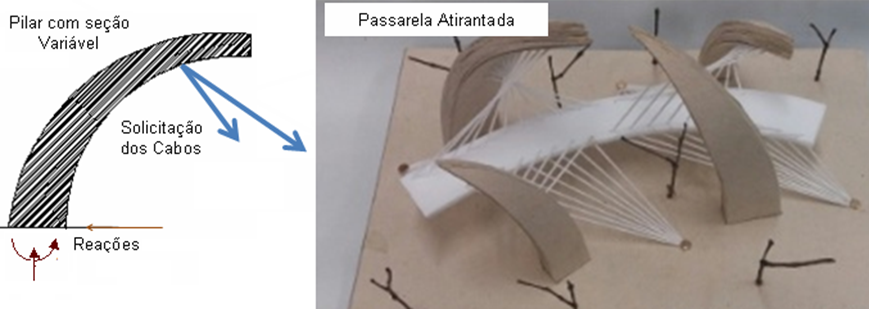

A Fig. 3 ilustra a combinação da tipologia de forma ativa e massa ativa, nesta uma passarela atirantada a um pilar de seção transversal variável que estabelece uma intenção formal ao partido arquitetônico. Com relação ao cabo, o elemento de forma ativa solicitado à tração, cabe observar sobre o arranjo da massa na sua seção transversal, seção circular com a massa concentrada no centro de gravidade da mesma.

Figura 3 - Imagem modelo reduzido combinação das tipologias de forma ativa e massa ativa. Fonte: do autor.

A tipologia estrutural que possibilita qualquer criação de forma que pretenda mudar a direção das forças externas, no plano e no espaço – a chamada vetor ativo, possibilita estruturas mais leves e soluções formais variadas. São formadas por elementos retos com montagem triangular, rotulados em suas extremidades, solicitadas à tração ou à compressão e com rigidez relativamente pequena.

As Figuras 4-a e 4-b exemplificam a utilização da tipologia de vetor ativo, respectivamente, uma treliça espacial e uma treliça para superfície com curvatura.

Figura 4-a - Imagem modelo reduzido treliça espacial. Fonte: do autor. Figura 4-b – Imagem modelo reduzido treliça com superfície curva. Fonte: do autor.

Ressalta-se que na maioria dos projetos nos quais esta tipologia estrutural é utilizada, o aço é o material especificado, este fato dá-se em consequência das etapas construtivas das estruturas em concreto armado e, também, pela sua pequena resistência à tração, fazendo com que a sua contribuição na resistência das barras tracionadas será limitada.

A superfície ativa caracteriza-se por uma tipologia estrutural que atua principalmente mediante a continuidade superficial nos dois eixos, o que a confere resistência à tração, compressão e cisalhamento. São eficazes na definição do espaço interior e exterior, desempenham a partir da sua forma a maior ou menor função portadora e reorientadora do carregamento que a solicita.

A Figuras 5-a e 5-b ilustram, respectivamente, uma casca com uma superfície esférica seccionada que tem como efeito principal o efeito de arco e um sistema estrutural cujo mecanismo portante principal é o dobramento prismático - Resistência pela forma.

Figura 5-a - Superfície esférica seccionada. Fonte: do autor. Figura 5-b - Sistema estrutural com dobramento prismático. Fonte: do autor.

A tipologia estrutural que atua principalmente devido à massa, à continuidade da matéria e apresenta-se em estado de flexão são definidas como estrutura de massa ativa. A sua capacidade resistente é ativada a partir do arranjo de massa nas suas seções transversais.

O perfil “I” nas estruturas metálicas e a seção “T” ou retangular de maior altura no concreto armado são exemplos de seções que buscam afastar a massa do centro de gravidade possibilitando uma maior rigidez à peça, acrescendo, consequentemente, a sua resistência a compressão, tração, flexão e cisalhamento. As lajes, vigas e pilares contraventantes de edificações são exemplos desta tipologia estrutural.

A figura abaixo ilustra passarela atirantada a pilares, a carga resultante dos cabos o solicita à flexo-compressão e ao cisalhamento, a variação da seção transversal atribui maior resistência às seções mais solicitadas e uma configuração formal ao partido adotado.

Figura 6 - Imagem modelo reduzido combinação das tipologias de forma ativa e massa ativa. Fonte: do autor.

Conclui-se, portanto, que o partido arquitetônico pressupõe a definição de um conceito a ser estabelecido a partir de uma intenção formal cuja viabilidade executiva se mostra viável através das leis da mecânica. A Forma não é simplesmente definida pelo fato de ser a que melhor se adéqua ao espaço e ou à estética, esta é uma relação entre o belo, adequado e o tecnicamente justificável.

Referências

ARGAN, Giulio Carlo. Clássico Anticlássico: O Renascimento de Brunelleschi a Bruegel. Trad. Lorenzo Mammi. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

ARGAN, Giulio-Carlo: Projeto e Destino, São Paulo, Ática, 2000.

ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. 5ª edição, São Paulo, Martins Fontes, 2005.

EL CROQUI REVISTA: Salvando las Turbulencias, notas sobre la invención. Entrevista realizada com Álvaro Siza Vieira. Madrid, El Croquis no 68,69 e 95, ano 2000, p. 06 a 45.

HOLZER, Werther. A Geografia Humanista: uma revisão. Espaço e Cultura, Rio de Janeiro, n. 3, p. 8-19, 1997a.

HOLZER, Werther. Uma Discussão Fenomenológica sobre os Conceitos de Paisagem, Lugar, Território e Meio Ambiente. Território, n. 3, p.77-85, 1997b.

NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones en Arquitetura. Barcelona: G. Gili, 1979.

PALLASMAA, Juhani. A Imagem Corporificada. Imaginação e Imaginário na Arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2013.

ZUMTHOR, Peter. Real and Imagined Buildings - Building the Picture. Entrevista publicada em 3 de Abril de 2014 para a The National Gallery. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JY4Djp6nBcs> Acesso em: 30 de março de 2018.

ZUMTHOR, Peter. Atmosferas, Entornos arquitetônicos- As coisas que me rodeiam, Gustavo Gili, Barcelona, Espanhã 2009.